Colorimetro di Duboscq con trasformatore di corrente

Colorimetro di Duboscq ((Acquistato dalla Hellige (New York) in data 5.5.53 da E. Oliveri)

Il colorimetro è uno strumento utilizzato per confrontare e misurare i colori: a partire dagli anni ’60 del XIX secolo, si indicò con il termine colorimetria la misura della concentrazione di un campione liquido dall’intensità della sua colorazione, utilizzando strumenti chiamati comparatori colorimetrici.

Queste misurazioni si resero possibili dopo che, nel 1852, August Beer (1825-1863) ebbe osservato una proporzionalità diretta tra la quantità di soluto presente in una soluzione colorata e la quantità di luce che essa assorbiva. Questa osservazione potè essere quantificata grazie alla relazione matematica che Johann Heinrich Lambert (1728-1777) aveva dedotto matematicamente circa un secolo prima (1760): se le particelle che catturano la luce sono distribuite uniformemente all’interno di un liquido, il logaritmo della diminuzione della luce (assorbenza) è eguale al prodotto della opacità del mezzo per la lunghezza del liquido attraversato (cammino ottico). Queste osservazioni furono condensate nella ben nota legge di Lambert-Beer, che mette in razione l’assorbanza A di una soluzione con la sua concentrazione C, attraverso il cammino ottico d e una costante ε, chiamato coefficiente di estinzione: A = ε·d·C

Prima dell’avvento dei dispositivi fotoelettrici, la colorimetria consisteva nel confronto, a occhio, tra l’assorbanza della soluzione incognita (x) e quella della soluzione standard (s), a concentrazione nota, dello stesso soluto. Quando due soluzioni appaiono egualmente colorate, le loro assorbanze sono eguali, per cui: dx·Cx = ds·Cs. Noto Cs, la determinazione del rapporto ds/dx consente il calcolo della concentrazione incognita Cx.

Sebbene queste relazioni matematiche valgano solo per la luce monocromatica, se il rivelatore è l’occhio umano, la monocromaticità non è essenziale, e la legge di Lambert-Beer vale entro i limiti dell’acutezza visiva dell’operatore.

Il paragone tra due soluzioni era eseguito, inizialmente, utilizzando due identici tubi di vetro graduati a fondo piatto (tubi di Nessler): il primo era riempito, fino ad un’altezza opportuna, con la soluzione incognita; l’altro era riempito gradualmente con la soluzione standard fino a quando, guardando le soluzioni dall’alto, esse non apparissero egualmente colorate. L’altezza del liquido nei due tubi forniva i valori di ds e dx, dai quali ricavare la concentrazione incognita.

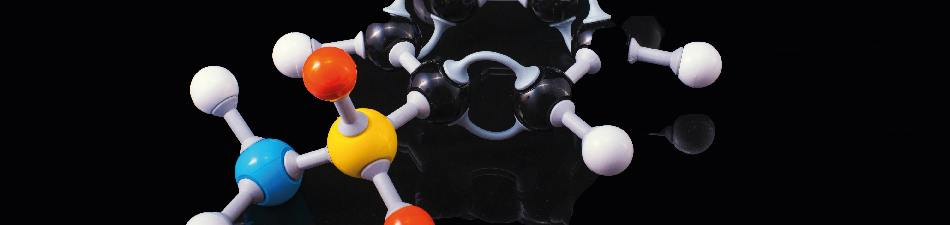

Nel 1868, Jules Duboscq (1817-1886) mise a punto un dispositivo per la regolazione meccanica del cammino ottico. Come mostrato nella figura a sinistra, il colorimetro di Duboscq consta di due bicchieri di vetro, in ciascuno dei quali è inserito un cilindro di vetro pieno, la cui altezza può essere regolata a piacimento, mediante una vite a cremagliera.

|

|

|

|

Colorimetro di Duboscq (1868) |

Sistema a due prismi |

La luce riflessa da uno specchio sottostante attraversa i bicchieri e i due cilindri lungo il loro asse verticale e giunge a un sistema di due prismi (illustrato nella figura a destra), mediante i quali illumina le due metà del campo di un oculare, posto al di sopra dei prismi.

Riempiti i due bicchieri con le due soluzioni da confrontare, si regola l’altezza dei due cilindri di vetro fino a quando le due metà del campo dell’oculare non appaiano della stessa intensità di colore. Una scala graduata posta sul retro dello strumento consente di valutare la lunghezza dei due cammini ottici ed eseguire il confronto tra le due concentrazioni.

Bibliografia

Robert Bud, Deborah Jean Warner, Instruments of Science, Garland Publishing Inc., New York and London (1998) pag 124

G. Vittorio Villavecchia, Trattato di Chimica Analitica Applicata, Ulrico Hoepli, Milano, (1936) vol II, pag 282

John T. Stock, J. Chem. Educ., 71 (1994) 967-970

Ostwald-Luther, Misure Chimico-Fisiche, Teoria e Pratica, Ulrico Hoepli, Milano (1930) pag 612